製造業で応募が来ない理由と解決策|採用難易度は10年前の2倍!? 外国人採用の可能性を徹底解説

製造業界で「求人を出しても応募が来ない..。」このような声が年々増えています。少子高齢化や労働環境の変化、さらには製造業そのものが抱える課題により、多くの企業が深刻な人材不足に直面しています。特に、求人広告に予算を投じても結果が出ない、採用ターゲットに響かないといった問題は、製造業界全体に共通する悩みです。

本記事では、製造業界で求人応募が集まりにくい理由を深掘りし、その解決策について詳しく解説します。「現状をどう打開すればいいのか」といった疑問に答えながら、人材不足の課題解決に役立つ具体的な方法を提案します。

求人応募の停滞を打破し、必要な人材を確保するために、この記事を参考してみてください。

目次 [非表示]

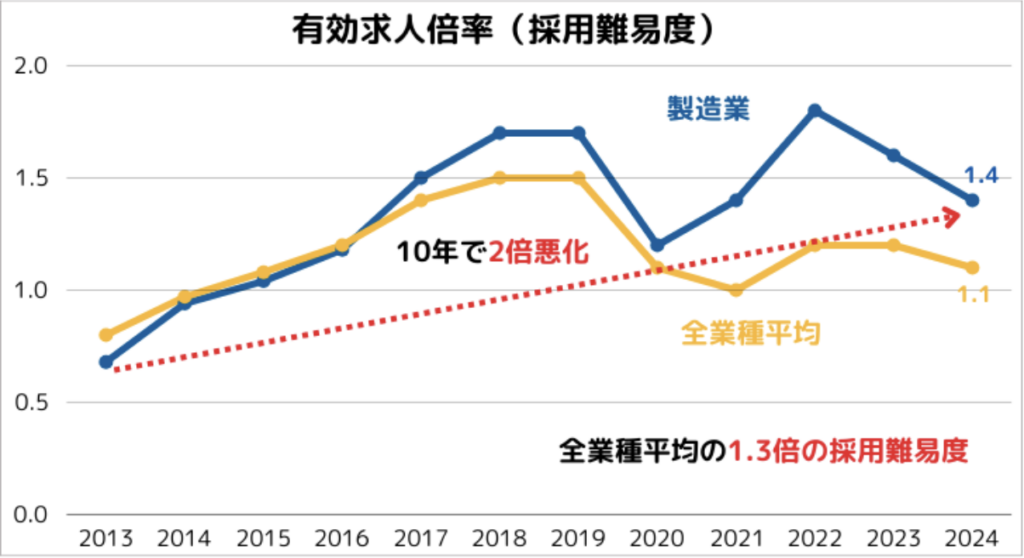

製造業界の有効求人倍率の現状・採用難易度は全業種平均の1.27倍

製造業界では、有効求人倍率の高さが人手不足を如実に表しています。例えば、2023年の厚生労働省のデータでは、製造業の有効求人倍率は約1.4倍。この数値は、一般的な全産業の平均を上回る数値であり、製造業が特に深刻な人材不足に直面していることを示しています。

製造業は全業種の求人倍率の約1.27倍採用が難しくなっています。10年前と比較するとなんと約2倍に悪化しており、今では製造業界全体が深刻な人手不足に悩まされていると考えられます。

地域別の求人倍率

さらに、地域ごとに見ても差があり、都市部では応募者が集中する一方、地方では有効求人倍率が2倍近くになることも珍しくありません。例えば、地方に拠点を持つ企業では、通勤の不便さや地元の若年労働者不足が応募者を遠ざける要因になっています。

特定スキル職種の求人倍率

特定のスキルや経験が必要とされる職種である機械設計や品質管理などの分野では、有効求人倍率が3倍を超える場合もあります。このため、単純労働の募集に比べて採用の難易度がさらに高まっています。

製造業界で求人応募が来ない理由

製造業界が求人応募を集められない理由は多岐にわたります。それぞれ詳しく説明していきます。

少子高齢化の影響

日本の労働人口は年々減少しています。厚生労働省のデータによると、15歳から64歳の労働年齢人口は1990年代と比較して約1,000万人以上減少。この減少が特に影響を及ぼしているのが、体力や技能を要する製造業です。

さらに、少子化により新卒労働者の数も減少傾向にあります。これにより、求人応募者数の母数そのものが縮小し、企業間の競争が激化している状況です。

製造業のイメージ問題

製造業に対する危険な仕事、労働時間の長さなどの固定観念が依然として根強く存在します。このイメージが特に若年層の求職者を遠ざける要因となっています。

一方で、最近ではロボットの導入や自動化技術の普及によって、労働環境が改善されつつあります。しかし、これらの取り組みが十分に求職者に伝わっていないため、イメージの改善に至っていません。

対策案

- 職場環境の改善状況を具体的にアピール

- 若年層にリーチするSNS活用

- 現場の魅力を伝える動画やオンライン説明会の開催

求人条件と求職者ニーズのミスマッチ

製造業の求人では「経験者優遇」や「長時間労働可能」といった条件が多く見られます。これが求職者のニーズと合致せず、応募を躊躇する要因となっています。

具体例

- 給与問題:他業界と比較して給与水準が低いと見られがち。

- 福利厚生:育児支援やリモートワークなど、現代の求職者が求める条件が不足している。

- キャリアアップの機会:明確な昇進プランやスキルアップの機会が提示されていない。

地域差による課題

特に地方の製造業は、人材不足が深刻です。アクセスの悪さや周辺地域の人口減少が主な要因ですが、都市部と比較して地域の魅力を十分に伝えられていないケースも多々あります。

解決策

- 地域の魅力を発信するためのPR活動

- 住居支援や通勤手段の整備

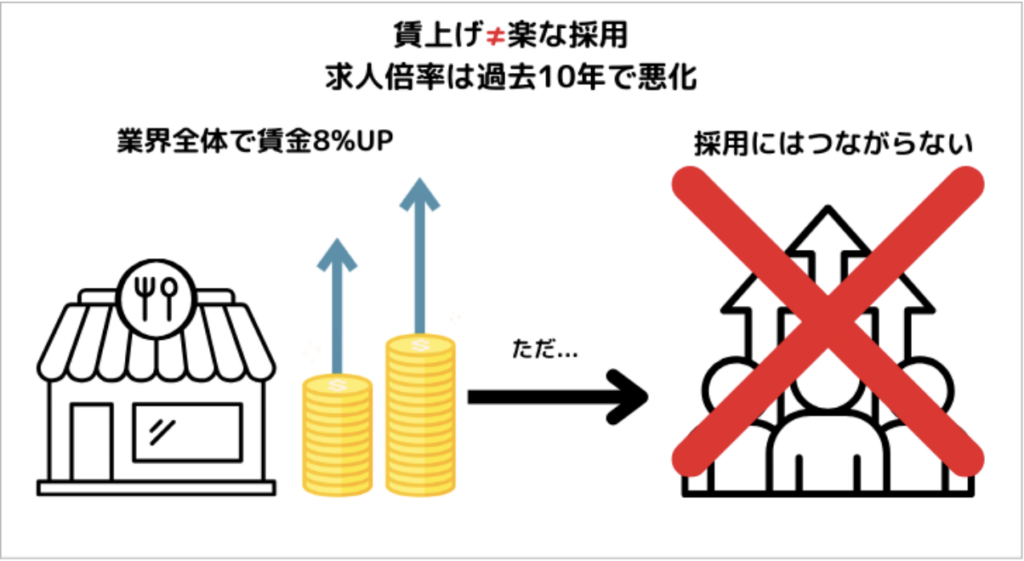

製造業における賃上げと採用難易度の変化

人手不足の解消法としてよく挙げられている賃上げですが、給料を上げても採用につながる限りません。

10年前と比べると製造業の賃金は8%アップしましたが、求人倍率(採用難易度)は0.7→1.4と約2倍に悪化しています。

業界全体が人手不足になった場合には、多くの企業が賃上げによって解決しようとするため、給料を少し上げるだけでは差別化にはつながらず、求人への応募が増えることはありません。

応募者数の現状維持という意味では効果的ですが、数が増えることはないため、解決策とは言えません。

ほかの会社と比べて賃金を大幅に上げれば、採用数を増やす事は可能ですが、人件費が大きな負担になるということもあり、実施できる企業は。ごくわずかです。

求人応募が来ない製造業の解決策:「外国人採用」

外国人労働者の採用は、近年、多くの製造業企業で採用戦略の中心となりつつあります。

製造業界における外国人採用の状況について

人手不足の製造業界では多くの外国人人材が就労、活躍しています。実は全業界の中で、製造業界が一番多く外国人人材が働いている業界になっています。

製造業界で働ける外国人人材の在留資格

製造業界の企業が外国人人材を雇用する場合には、就労系ビザ、また身分系ビザの大きく分けて2種類のビザタイプがあります。

▼製造業界で働ける外国人人材の在留資格について詳しく知りたい方はこちらをチェック!

▼身分系ビザについて詳しく知りたい方はこちらをチェック!

実は7割がやっていない「外国人採用」

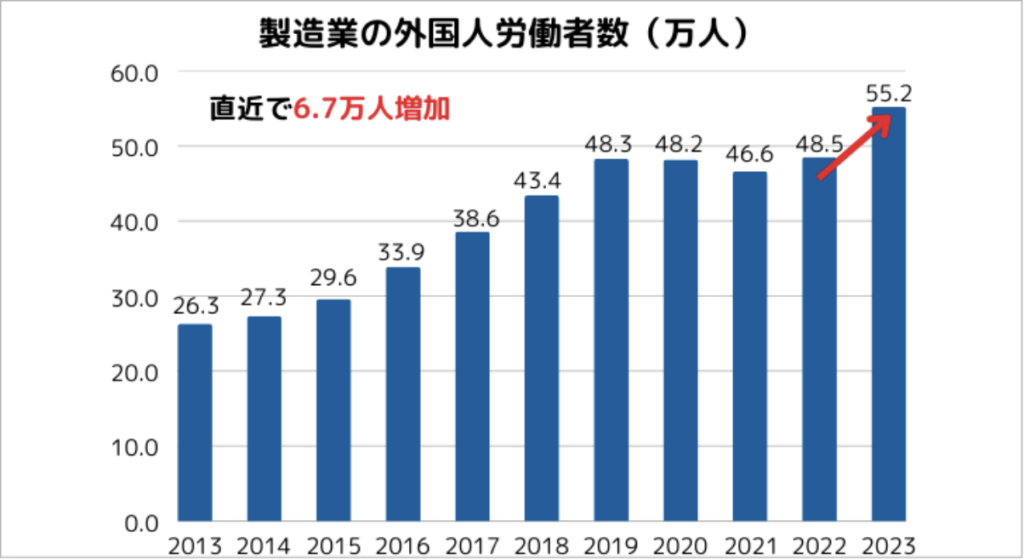

製造業界では2023年時点で55.2万人の外国人が働いており、22年から23年の1年間においても、6.7万人もの外国人が新しく雇用されています。

少子高齢化が進み、労働力が大幅に減少してきている日本では、今後外国人労働者が重要な労働力となることは明らかです。

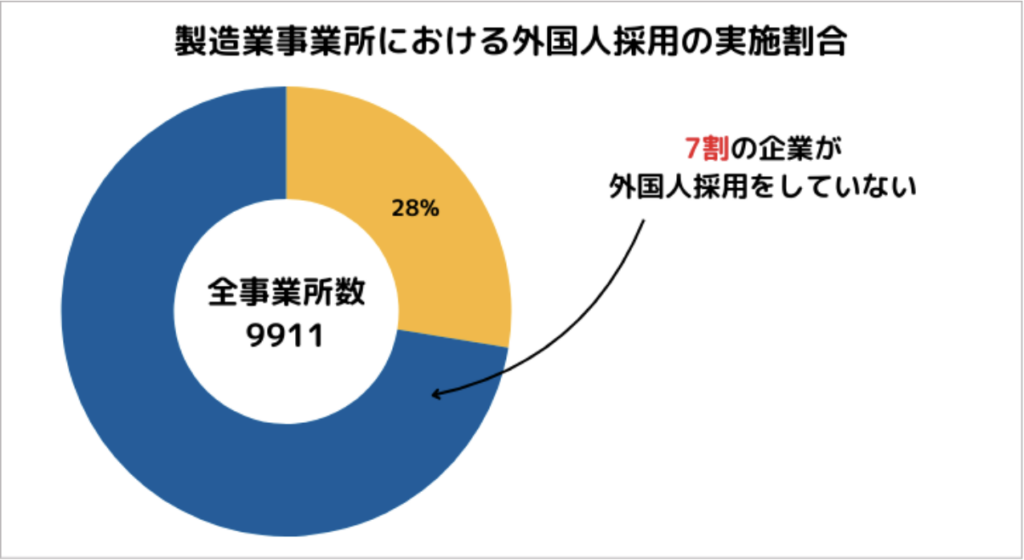

しかし、現在外国人採用を実際に行っている製造の事業所は3割未満しかなく、業界の大部分が外国人採用を行っていません。

神奈川県の例では、製造業の全事業所9,911か所に対し、外国人採用を行っている事業所は2,733か所と、わずか28%の事業所が外国人採用に取り組んでいることがわかります。

外国人採用は人手不足解決の鍵

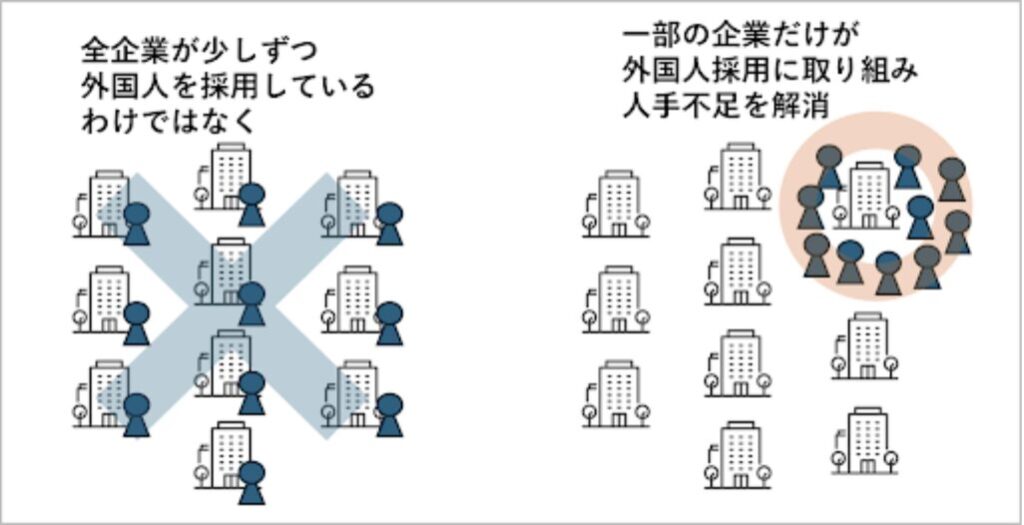

ここまでのデータを見ると、全ての企業が少しずつ外国人を採用しているわけではなく、少数の企業のみが外国人採用をして労働力を確保しています。

つまり、残り7割の外国人採用を行っていない企業は、かなり厳しい人手不足に苦しめられていると考えられます。

まだ外国人採用に取り組んでいないのであれば、積極的に行うことで、人手不足を解消し、意欲的で成長志向の外国人人材を獲得できます。

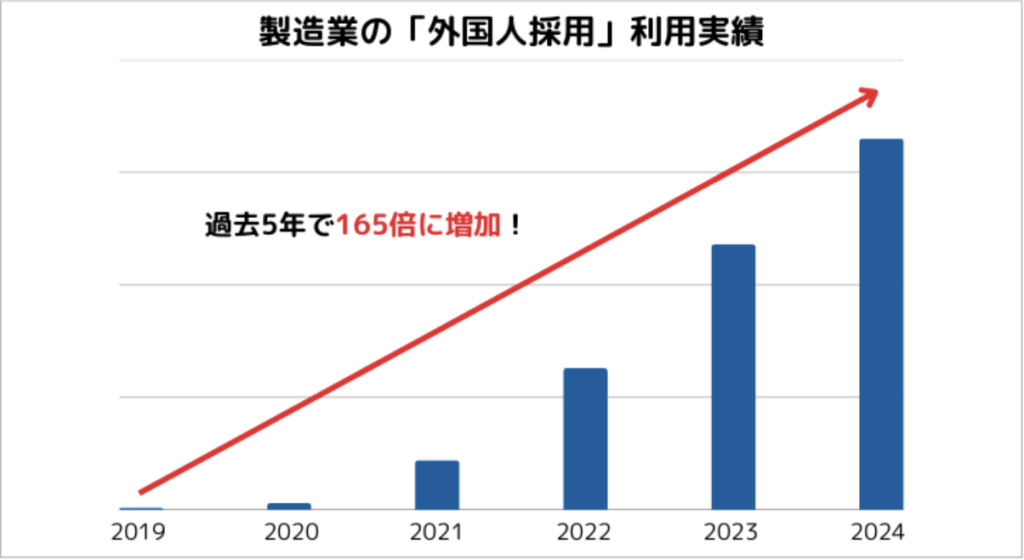

実際にGuidableでは、製造業の利用企業が過去5年で165倍に増加しており、豊富な実績が生まれています。

そこで、実際にGuidableを使って製造業で外国人を採用した成功事例や、気を付けるべきポイントなどの各種ノウハウを企業さまに提供しています。

「20%」も安く採用できる優秀な人材リソース

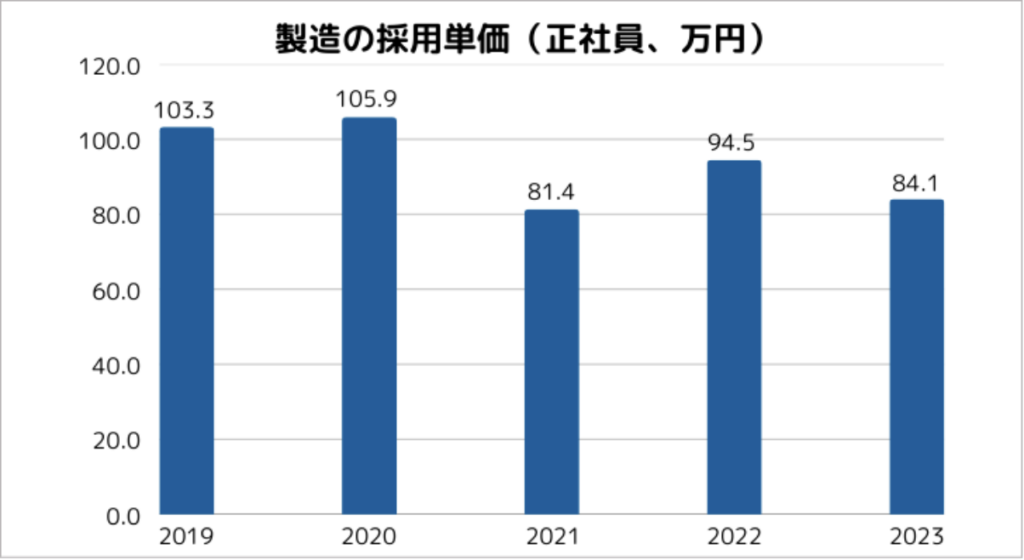

製造業界全体の正社員の採用単価平均は5年前と比較すると減少しており、19年には103.3万だったものが23年には85万以下となっています。

東京オリンピックの開催にともなって労働力の需要が高まっていた時期に比べると安くなっていますが、依然として採用におけるコストは高いままです。

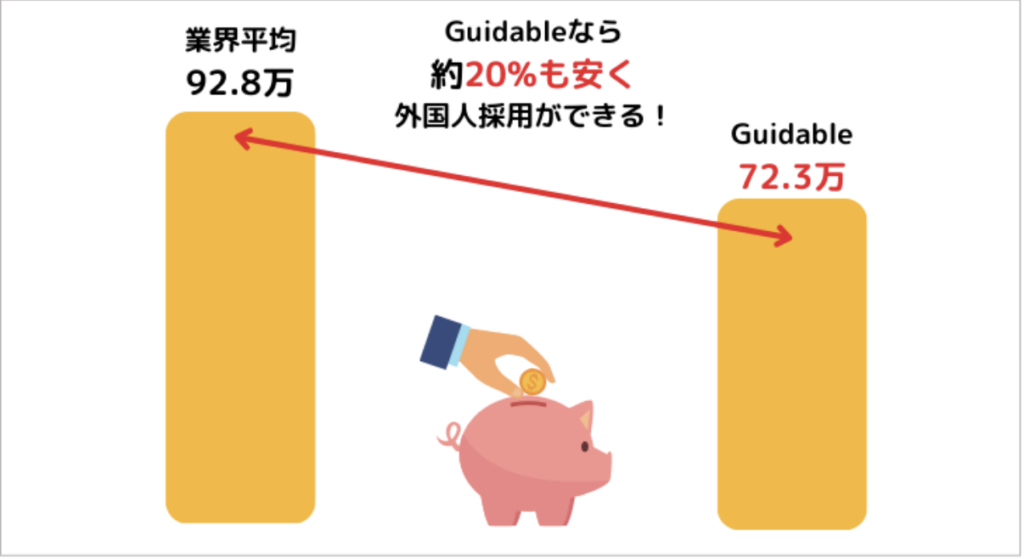

一方で、Guidableでは外国人の方やコミュニティとつながっているため、日本人を雇うよりも安く、そして簡単に採用できる点が特徴です。

製造業の採用単価は、正社員は72.3万円となっており、通常の日本人の採用よりも約20%安い水準になっています。

採用の選択肢を広げて人材を確保

製造業界が抱える求人応募の課題は、少子高齢化や業界イメージ、求人条件と求職者ニーズのミスマッチといった複数の要因が絡み合っています。 これらを克服するには、従来の採用手法を見直し、新たな選択肢を検討することが不可欠です。

本記事でご紹介した「外国人採用」は、人手不足を解消するだけでなく、組織の多様性や活性化を促進する可能性を秘めています。外国人採用を選択肢に広げて、人手不足を解消しましょう。

▼Guidable Jobsを導入して外国人採用を行っている製造業企業の記事はこちら!

外国人採用ハンドブックを見てみる⇒資料はこちらから