外国人労働者は農業で活躍している?! 特定技能、永住権などの身分系ビザなど、どの在留資格で雇えばいい?

みなさんは外国人労働者が日本の農業産業に貢献しているのを知っていますか? 高齢社会を飛びこし、超高齢社会といわれている現代。日本に住む高齢者(65歳以上)は約3,623万人にもおよびます。そんな中で2015年時点では175.7万人いた農業従事者は、2023年には116.4万人になりました。

この8年で農業従事者は35%減少しており、この事実に危機感を持っている農業従事者は多いです。

現在では農業を仕事とする農家や企業は、ほとんどが人材不足に悩まされています。

人材不足問題解決として打ちだした国の政策のひとつに、「外国人の受け入れの強化」があります。もし農業分野で活躍できる外国人労働者を多く雇うことができれば、日本国内の農業はいきおいを取り戻すことができるかもしれません。

この記事の中では、農業分野で外国人を受け入れるにはどのような選択肢があるのか、注意点や問題点などについてもご紹介します。

目次 [非表示]

農業における外国人労働者の推移と現状

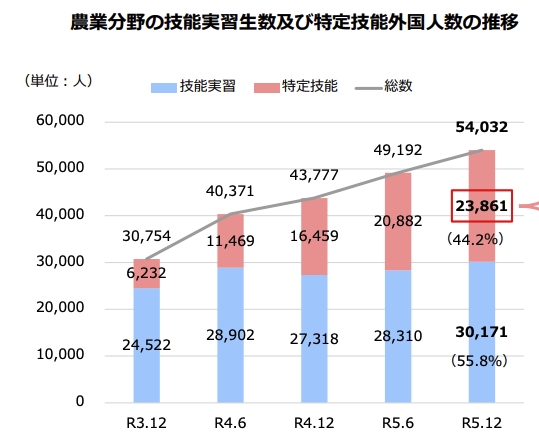

日本の農業分野では、外国人労働者は直近の5年間で1.6倍に増えています。日本人の農業従事者が減少していくなかで、人材不足を解消する選択肢として、外国人人材を採用する事例が年々ふえています。令和5年12月の調査では、農業産業に従事する外国人労働者数がはじめて5万人をこえました。

農業産業に従事している外国人労働者の国籍別の割合は、ベトナム、インドネシア、フィリピンがトップ3でおおく、それらの国についでカンボジアや中国、タイ出身の方々もおおいです。

出典:令和5年9月 農林水産省 農業分野における外国人材の受入れ

長年のあいだ技能実習生として働く方が多かったですが、最近ではこの制度自体が多く問題をはらんでいるため敬遠されるようになり、「特定技能」での受け入れが増え始めています。

農業は産業別の外国人依存度で上位

農業においては2012年から2022年までのあいだに、外国人の割合が「136人に1人」から「44人に1人」にまで増えているという統計が出ています。この10年で約3.1倍になっており、同期間の製造業(約1.9倍)や宿泊・飲食サービス業(約2.7倍)よりも、依存度は急激に高まっています。

農業産業は高齢化がすすんでおり、若者の参入もあまりおおくない課題があり、人手不足が加速化。外仕事がおおく、体力仕事なうえに給料が低水準などの理由があげられます。日本人の農業従事者がへっていくことで、益々、外国人労働者への依存が加速していきそうです。

農業産業で外国人を採用すると補助金や助成金がもらえる!?

外国人労働者を雇用している農業事業者向けに補助金や助成金があるのはご存知でしょうか? 外国人労働者を雇用している農業事業者の方限定ではなく、農業事業者がひろく検討できる補助金、助成金が厚生労働省、農林水産省から用意されています。

外国人労働者の雇用を検討している農業事業者に向けに用意されている助成金が、「人材確保等支援助成金」。外国人労働者の職場定着を目的にした就労環境整備の経費一部を助成するものです。これから人材不足解消を目的に外国人労働者の雇用を検討している方は、どのような補助金や助成金があるか調べてみてください。

【もっとくわしく補助金、助成金について知りたい方はこちらをチェック!】

◉外国人雇用で使える助成金・補助金一覧|自社に合う助成金・補助金を見つけて賢く外国人を採用しよう

ビザや在留資格は? 「特定技能」で農業に従事できる?

特定技能ビザでできる仕事は、一般的な農業や畜産業に関連する単純作業を含めて可能です。それにくわえて農産物や畜産物の加工、製造、運搬、販売なども関連業務として認められていますが、これらは日本人が通常おこなう業務に付随するかたちでのみ従事できます。

ただし基本的に「耕種農業」と「畜産農業」を同時に行うことはできません。つまり農作業か、畜産業のどちらか一方の業務に限定されます。

耕種農業とは?

田畑に種まきをして作物をつくる農業のことを、「耕種(こうしゅ)農業」といいます。具体的には、稲作、穀物、野菜、果樹、花などの栽培です。きのこ類、なたね、葉タバコ、生茶などの工作農作物、飼肥料用作物の栽培も耕種農業にはふくまれます。

畜産農業とは?

畜産農業とは、牛、豚、鶏、猪、めん羊、鴨など、動物の中でも家畜を飼育、肥育、ふ卵する業種の総称のことです。

特定技能「農業」では派遣ができる?

農業と漁業は派遣での雇用可能

雇用の安定性が重要視されるため、原則としてフルタイムの直接雇用のみが可能とされている「特定技能」。しかし農業と漁業では、派遣形態での雇用が可能です。

この理由には大きくふたつあります。

- 農業と漁業はほかの産業の仕事にくらべて、繁忙期がはっきりとしている

- 同じ地区であっても、収穫や作付などの作業のピーク時がことなる特性がある

派遣先になるための条件

農業と漁業にたずわってさえいれば、派遣先事業になれるわけではありません。以下の4つの条件をすべて満たす場合に、派遣先となれます。

- 労働、社会保険および租税に関する法令の規定を遵守している。

- 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていない。

- 過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により、行方不明の外国人を発生させていない。

- 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの、欠格事由に該当しない。

出典: 外国人材の受入れ制度に係るQ&A(法務省)

派遣で農業分野で働く外国人は多いの?

日本国内には農業分野を強みにしている派遣会社さまも、数は多くはないですがあります。農業派遣のケースでは時給が比較的低いため、食事や寮を完備することで働き手に魅力を伝えている案件も多いようです。

特定技能1号「農業」を取得するためには

外国人が特定技能1号「農業」を取得するためには、以下の2点を満たすことが必要です。

- 一定の専門性・技能を有しておりすぐに働ける人材であること

- ある程度日常会話ができて、生活に師匠がない程度の日本語能力を持っていること

技能測定試験、日本語試験に合格する

農業技能測定試験と、日本語試験のふたつを行います。特定技能の試験制度や試験の内容についての最新情報は、試験を実施する団体のホームページ(こちら)を確認していただければと思います。

技能実習2号から移行

特定技能1号「農業」を取得するもうひとつの方法としては、農業分野の技能実習生から移行するという方法があります。

- 技能実習2号を良好に修了

- 技能実習での職種、作業内容と、特定技能で行う職種が同じ

農業産業で外国人労働者を雇用する際の問題点や注意点を解説

外国人労働者は人材確保の選択肢として農業産業にもおおきく貢献していますが、外国人労働者の雇用には注意点もあります。日本人を雇うのとはまたことなった注意点や問題点もあるため、ここでは農業産業で外国人労働者を採用、仕事をする際の注意点をご紹介します。

外国人労働者とのコミュニケーション問題

外国人労働者を雇用する時に一番に出てくる問題がやはり、コミュニケーション問題です。外国人労働者の日本語レベルは個々人によってことなります。むずかしい言葉をさけてやさしい日本語をつかったり、あらかじめ日本語のスキルアップの環境をととのえておく必要があるかもしれません。

また、外国人労働者とのコミュニケーション問題は日本語力だけではありません。日本人と外国人のコミュニケーションスタイルはことなります。

日本人は他国とくらべて遠回しに自分の意思表示をおこないます。一方で、東アジア圏外の国々はダイレクトなコミュニケーションスタイルをこのむ傾向があります。そのため、外国人労働者を雇用し、一緒にはたらく場合はどのようにコミュニケーションをとるか考えておきましょう。

農作業の進め方、仕事観の違い

日本人と外国人労働者は仕事観にもちがいがあります。外国人労働者と一括りにいっても出身国によってちがいはありますが、日本とくらべるとワークライフバランスを大事にする傾向が強いです。

日本人は協調性があり、献身的で仕事がおわるまで定時をすぎても仕事をすることがあります。しかし、外国人はプライベートが一番重要という価値観をもっている方もおおく、残業はしないという方もおおいです。

また、農業経験者の外国人労働者は自分の仕事をやり方をとおしてはたらく方もいるかもしれません。もちろん、農業事業者ごとに仕事の進め方はちがうとおもいます。そのため、外国人労働者を採用しようと検討している農業事業者の方は教育システムなどを準備しておくとよいでしょう。

農業における外国人労働者はどの在留資格で雇う?

農業分野でひとを雇いたいと考えている方にとっては、身分や地位に応じた在留資格である「永住者」「定住者」「日本人の配偶者など」「永住者の配偶者など」(身分系と呼ばれる)人材を雇うこともできます。

この身分系人材はほとんど日本人と同様に雇えるため、受け入れる企業や個人事業主さまにとっても負担がほとんどありません。

しかし現在のところ、農業分野で外国人人材がもっとも多いのは「技能実習」「特定技能」です。

弊社では身分系と呼ばれる、雇用しやすい方の採用に強みがありますが、外国人人材の派遣や特定技能での採用も行っています。農業分野で外国人採用を考えている方は、ぜひ一度お問い合わせください。

外国人採用ハンドブックを見てみる⇒資料はこちらから