身分系ビザとは? 就労制限がない外国人の在留資格をわかりやすく解説

日本で働く外国人の中には、職種や勤務時間に関係なく自由に働ける人たちがいます。

これは「永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」といった、いわゆる身分系の在留資格を持つ人たちです。これらのビザには就労制限がなく、日本人と同じ条件で働くことができます。そのため、人手不足の企業にとっては、とても頼りになる存在といえるでしょう。

この記事では、身分系ビザの取得条件や在留期間にくわえ、雇用する際に注意したいポイントやリスクへの備え方についても紹介します。

外国人採用を検討している方にとって、基本的な情報を確認するのに役立つ内容となっています。

◼️外国人採用の基本ルールはこちら!

➡︎外国人採用ハンドブック

身分系の在留資格(ビザ)とは?

身分系の在留資格とは「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4種類をまとめた呼び方です。出入国在留管理庁では「本人の身分や地位に基づいて認められる在留資格」として位置づけられています。

たとえば、結婚や永住などを理由に日本に暮らすことが認められた外国人が対象で、どんな仕事に就くかに関係なく在留できるのが大きな特徴です。

この資格を持つ外国人には、職種や勤務先の制限がありません。就労系のビザとちがい、日本人と同じようにさまざまな働き方が可能です。たとえば、飲食店のホールスタッフや工場での軽作業など、いわゆる単純労働とされる仕事にも就くことができます。

また、副業や転職、働く時間の変更なども自由に行えます。企業にとっては、配属や勤務形態に柔軟に対応できるというメリットがあるでしょう。

なお「身分系ビザ」という呼び方は法律上の正式名称ではありませんが、実際の現場では広く使われています。

◼️異なる在留資格の種類や条件を比較したい方はこちら!

➡︎外国人採用に必須知識!在留資格完全ガイド

就労系の在留資格(就労ビザ)との違いは?

就労系の在留資格は、その名のとおり「働くこと」を目的としたビザです。ただし、認められる仕事の内容はあらかじめ決まっており、原則として専門的な業務に限られます。

たとえば「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の資格を持つ人は、通訳やシステムエンジニア、営業、設計など、学歴や職歴と関連する仕事しかできません。

同様に「特定技能」の資格では、介護・外食・建設など、あらかじめ定められた14分野の中でしか働けない仕組みになっています。

このように就労系の資格は、入国時に許可された職種にしばられる点が特徴です。

一方で、身分系の資格は日本での生活そのものを理由に認められており、仕事の内容に制限はありません。どんな職種でも働けるため、職種変更やシフト調整にも柔軟に対応しやすくなります。

以下は、在留資格を種類別に分類した代表的な例です。

身分系の在留資格(就労制限なし)

- 永住者

- 定住者

- 日本人の配偶者等

- 永住者の配偶者等

就労系の在留資格(職種に制限あり)

- 教授/研究/教育

- 技術・人文知識・国際業務

- 経営・管理

- 介護

- 興行

- 特定技能1号・2号

- 技能実習1号・2号・3号 など

就労不可・制限付きの在留資格

- 留学

- 短期滞在

- 文化活動

- 家族滞在

- 特定活動(※ワーキングホリデーなど一部例外あり)

身分系の在留資格を持つ外国人はどれくらい?

出典:出入国在留管理庁「在留資格別 在留外国人の構成比(令和6年度)」

出入国在留管理庁が発表した2024年末時点の統計によると、日本に在留している外国人の数は3,768,977人でした。このうち「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」にあたる人は1,346,047人で、全体の約35%を占めています。

つまり、日本に住む外国人のおよそ3人に1人は、職種の制限なく働ける「身分系」の在留資格を持っているということです。

一部の企業では「外国人は限られた仕事にしか就けない」と考えている場合もありますが、実際には多くの外国人が日本人と同じように、幅広い職種で働くことが可能です。

とくに身分系の資格を持つ人は、日本での生活が安定しているケースが多く、日本語が上手だったり長く働いてくれたりすることも期待できます。

外国人採用を考えるときには、こうした人たちにも目を向けておくとよいでしょう。

参考:出入国在留管理庁 令和6年末現在における在留外国人数について

身分系の在留資格4種類の特徴と違いは?

前のセクションで紹介したとおり、身分系の在留資格は、就労に関する制限がなく、日本人と同じように働ける貴重なビザです。ただし、4つの種類によって取得条件や在留できる期間が少しずつ異なります。

ここでは「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」について、それぞれの特徴や取得要件をわかりやすく説明していきます。

在留資格「永住者」の概要

「永住者」は、日本に無制限で住み続けられるビザで、更新の必要がないのが大きな特徴です。どんな仕事にも就くことができ、安定した生活を送っている外国人が取得を目指すケースが多く見られます。

取得要件

- 素行が善良であること

法律を守って生活しており、税金や年金をきちんと納めていることが求められます。 - 生活が安定していること

年収はおおよそ300万円以上が目安です。扶養家族がいる場合は、その分を加えて考えます。 - 日本に10年以上住んでいること

このうち5年以上は「就労系」または「身分系」の在留資格である必要があります(※技能実習や特定技能1号は対象外です)。 - 現在のビザの在留期間が最長であること

たとえば、本来5年のビザをもらえるはずなのに、3年しか許可されていない場合は不利になることがあります。 - 反社会的な活動に関わっていないこと、および健康上に問題がないこと

反社会的勢力と関係がなく、公衆衛生の面でも支障がないと判断されることが必要です。

就労制限

制限なし(職種や勤務形態に関係なく働けます)

在留期間

無期限(ただし在留カードは7年ごとに更新が必要です)

永住権とは? 取得できる外国人の条件、帰化や特別永住者との違い、採用するメリットなどをくわしく解説

在留資格「定住者」の概要

「定住者」は、特別な事情を考慮して法務大臣が個別に許可する在留資格です。親族関係や歴史的な背景などが理由になるケースが多く、状況によって要件が変わるのが特徴です。

【対象となる例】日系2世・3世とその家族、日本人や永住者と離婚・死別した配偶者、連れ子、第三国定住の難民、日中残留邦人とその親族 など

取得要件

- 素行が善良であること

日常生活において問題がなく、法律を守って生活していることが条件です。 - 身元保証人がいること

親族や勤務先の担当者、支援団体などでも問題ありません。保証人は在留中の生活や行動に対して責任を持つ役割です。

※定住者は一人ひとり状況が異なるため、くわしい要件については【出入国在留管理庁|在留資格「定住者」】の確認をおすすめします。

就労制限

制限なし(職種や勤務形態に関係なく働けます)

在留期間

6か月・1年・3年・5年、または法務大臣が定めた特別な期間(最長5年)

「定住者」とはどんなビザ? 永住者との違い、採用時・更新時のチェックポイントをわかりやすく解説

在留資格「日本人の配偶者等」の概要

「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人や、日本人の子ども・養子が対象です。偽装結婚を防ぐため、申請時には「実際に生活をともにしているかどうか」がしっかりと審査されます。

取得要件

- 素行が善良であること

日常生活において問題がなく、法律を守って生活していることが条件です。 - 生活が安定していること

本人または配偶者に十分な収入があるか、家庭全体として生活できるかどうかが審査されます。 - 結婚生活に実体があること

交際の経緯や同居の有無、親族とのつながりなどを証明する必要があります。書類や写真などで具体的に確認されます。

就労制限

制限なし(職種や勤務形態に関係なく働けます)

在留期間

6か月・1年・3年・5年

【在留資格:日本人の配偶者】は貴重な人材!不法就労を防ぐためには?

在留資格「永住者の配偶者等」の概要

「永住者の配偶者等」は、永住者と結婚した外国人や、その実の子どもが対象です。

審査の内容は「日本人の配偶者等」とほぼ同じで、結婚や家族としての関係が本物かどうかが重視されます。

取得要件

- 素行が善良であること

日常生活において問題がなく、法律を守って生活していることが条件です。 - 生活が安定していること

本人または配偶者に十分な収入があるか、家庭全体として生活できるかどうかが審査されます。 - 結婚生活に実体があること

交際の経緯や同居の有無、親族とのつながりなどを証明する必要があります。書類や写真などで具体的に確認されます。

就労制限

制限なし(職種や勤務形態に関係なく働けます)

在留期間

6か月・1年・3年・5年

身分系の外国人を雇用するメリットは?

外国人を採用するとき、身分系の在留資格を持つ人を選ぶことには、制度面と実務面の両方で大きなメリットがあります。就労の制限がないだけでなく、長く働いてくれる安定した人材が多いのも特長です。

ここでは、身分系の在留資格ならではの強みを3つに分けて紹介します。

メリット① 雇用において日本人と同じように対応できる

身分系の在留資格を持つ外国人には、働く内容に関する制限が一切ありません。特定技能や技人国のように「決められた仕事しかできない」という制限がないため、配属先や担当業務も柔軟に決めることができます。

ポイント

- 製造・物流・接客など、いわゆる単純作業にも対応可能

- 正社員、パート、アルバイトなど雇用形態も自由に選べる

- 部署の異動や職種の変更にも制限がない

- 副業やダブルワークにも対応できる

任せられる仕事の幅が広がることで、人手が足りない現場にも柔軟に対応できるようになります。また、本人の希望や成長に合わせてキャリアを考えることも可能です。

メリット② 手続きにかかる手間が少ない

身分系の在留資格を持っている人は、日本で長く暮らしているケースが多く、在留カードの更新や行政手続きにも慣れています。

企業が入管に同行したり、就労資格証明書を作成したりする必要がない点は、大きなメリットといえるでしょう。

ポイント

- 業務内容が変わっても、在留資格の再申請が不要

- 職務証明書や業務説明の書類提出が求められない

- 3年や5年など、比較的長めの在留期間が多く、更新の頻度も少ない

メリット③ 超高齢化社会への人材対策になる

日本では少子高齢化が進み、働く世代の人口がどんどん減っています。その影響で、あらゆる業界で人手不足が深刻な課題となっています。

こうした中、身分系の在留資格を持つ外国人は、企業にとってとても頼もしい存在です。

ポイント

- 日本での生活基盤がすでにあるため、長く働いてくれる可能性が高い

- 日本語や職場の文化に慣れている人も多く、スムーズに職場になじみやすい

- 在留資格の更新がしやすく、安定して雇い続けられる

採用してすぐに即戦力として活躍してくれるだけでなく、高い定着率と長期雇用につながりやすいことも、大きな魅力といえます。

高齢化社会・高齢社会・超高齢社会へ急加速する日本の課題とは? 深刻な人手不足と外国人労働者の役割をくわしく解説します

身分系の外国人を雇用するときの注意点は?

身分系の在留資格は、就労制限がなく柔軟に雇用できる一方で、企業側の確認や管理が不十分だと、不法就労や在留資格の失効といったリスクにつながる可能性があります。

ここでは、実務の中でとくに気をつけたい3つのポイントを紹介します。

離婚・家族関係の変化に要注意

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は、婚姻関係が継続していることが前提となります。

そのため、離婚や死別によって結婚生活の実体がなくなった場合、これまでの資格では更新ができず、別の在留資格に切り替える必要があります。

離婚時に必要な手続き

- 離婚が成立した日から14日以内に、入管へ届け出る

- 原則として6か月以内に、別の在留資格への変更申請を行う

※「定住者」への変更が多く見られます

企業がこの状況に気づかず雇用を続けた場合、知らないうちに不法就労助長罪に問われる可能性も出てきます。

対策としては、配偶者ビザで働いている社員に対し、年に1回程度の家族構成の確認や、在留資格更新時に婚姻状況をあわせて確認する社内ルールを整えておくと安心です。

離婚したら永住権はどうなる?取り消されるのはどんなとき?永住権・配偶者ビザと離婚の関係について解説!

在留カード・パスポートは原本で確認する

入社時には、在留カードとパスポートの両方を原本で確認することが法律で義務づけられています。「就労制限なし」と書かれているか、在留期限が切れていないかどうかを、必ずチェックしましょう。

確認すべきポイント

- 在留カードの有効期限や、就労制限欄の記載(「就労制限なし」であること)

パスポートにある入国履歴、在留資格の変更履歴、再入国許可の記録

雇用契約書に記載された氏名・国籍と、本人の書類との一致

確認後は、在留カードとパスポートのコピーを社内で保管しておきましょう。更新のたびに再提出を依頼し、新旧のカードをそろえて保管しておけば、監査や労基署の対応もスムーズに行えます。

【保存版】在留カードはココを見る!確認ポイント早わかりガイド

オーバーステイや不法就労を防ぐには

身分系の在留資格を持つ外国人は自由に働けますが、在留カードの期限が切れていたり、家族関係の変化によって資格の条件を満たさなくなったりすることがあります。

そのまま働き続けると、不法滞在や不法就労と見なされる可能性があるため、注意が必要です。

また、本人の資格が失効していることに気づかず雇用を続けてしまった場合、企業側が「不法就労助長罪」に問われることもあります。これは、在留資格がない外国人や、認められた範囲を超えて働いている外国人を雇ったり紹介したりした場合にかかる法律違反です。

違反とみなされた場合には、「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科されることもあります。たとえ悪気がなくても、管理がしっかりできていなければ責任を問われるおそれがあるため気をつけましょう。

企業として行っておくべき管理対応

- 在留カードの有効期限を社内でリスト化し、更新期限の3か月前にアラートを出す

- 在留資格の更新や変更をしている間は、入管が発行する受理票や仮シールを確認し、コピーを保管する

- 年に1回以上、社員に対して在留資格や婚姻状況、家族構成についての自己申告アンケートを行う

身分系の在留資格は自由度が高い一方で、生活の変化によって条件を失うリスクもあります。

企業としては、確認と管理の体制をしっかり整え、思わぬトラブルを未然に防ぐことが大切です。

不法就労助長罪は身近な問題?!逮捕、起訴されたケースの事例についても紹介します!

よくある質問(FAQ)

Q1. 身分系の外国人を採用する際、入管への申請や届出は必要ですか?

A. 入管への申請は不要ですが、「外国人雇用状況届出」が必要です。

身分系の在留資格を持つ外国人は就労活動に制限がないため、就労ビザのように在留資格を新たに申請したり、変更したりする必要はありません。

ただし、雇用対策法により、外国人を雇ったり退職したりする際には、ハローワークへの届出が義務づけられています。

届出は企業が行い「外国人雇用状況届出書」または「雇用保険被保険者資格取得届」を使います。社会保険の加入や労働契約書の扱いなどは、日本人と同じで問題ありません。

Q2. 身分系の在留資格でも在留カードの更新は必要ですか?企業が何か対応すべきですか?

A. はい、在留カードの更新は必要です。企業も確認と管理を行うようにしましょう。

たとえ「永住者」のように在留期間が無期限であっても、在留カードには通常7年の有効期限があるため、定期的な更新が必要になります。更新手続きは本人が行いますが、企業側でも次のような対応をしておくと安心です。

- 有効期限の3か月ほど前に、本人に更新予定を確認する

- 更新中の場合は、受理票や仮シールのコピーを提出してもらう

- 更新後は新しいカードを確認し、コピーを社内で保管する

こうした管理を行うことで、知らないうちに不法就労となるリスクを防げます。

永住権は無期限でも在留カードは更新が必要?更新忘れのピンチも救います!

Q3. 身分系の外国人は副業しても大丈夫ですか?

A. はい、就労制限がないため副業も可能です。

身分系の在留資格を持つ外国人は、職種や雇用形態、勤務先の制限がないため、アルバイトや副業として別の会社で働くことも認められています。

ただし、企業としては次の点に注意が必要です。

- 本業と副業の勤務時間を合計して、法定労働時間を超えていないか

- 副業によって健康やパフォーマンスに悪影響が出ていないか

- 労災や雇用保険が、複数の事業所にまたがっていないか(手続きの確認が必要です)

副業そのものは禁止されていませんが、会社の就業規則で制限を設けている場合は、外国人社員にも日本人と同じルールを適用するのが望ましいです。

さいごに

身分系の外国人は、日本人と同じように自由に働ける在留資格を持ち、実際の現場でも即戦力として活躍しています。

職種や雇用形態に制限がないため、採用や配属の自由度が高く、人手不足に悩む企業にとっては心強い存在といえるでしょう。

「外国人の採用は難しそう」と感じている方こそ、まずは制度のハードルが比較的低い身分系の人材から始めてみるのがおすすめです。ルールを正しく理解し、少しだけ視野を広げてみるだけで、新たな選択肢がぐっと増えていきます。

外国人を採用したい企業様は、ぜひ「ガイダブルジョブス」をご活用ください!

「ガイダブルジョブス」は在留外国人向けの求人サービスです。在留外国人が仕事を見つけられやすいよう様々な機能が日々追加され、求人を出している企業にとってもよりマッチングの高い外国人とコンタクトが取れるようになっています。

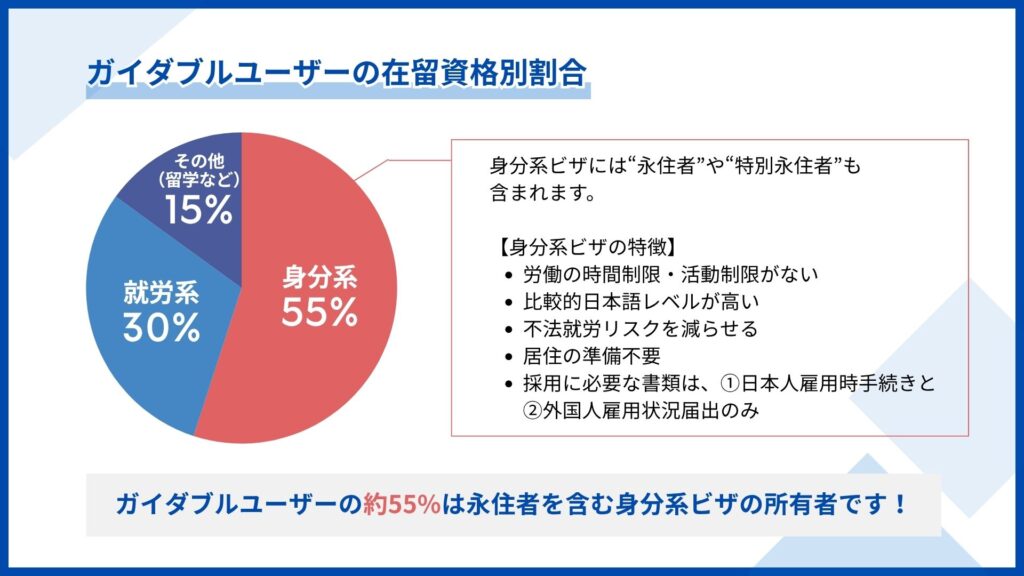

また、40万人ほどいる登録者のうちの約55%は身分系のビザを所有しており、永住者や特別永住者もこの分類に含まれます。

「自社でもできる?」と思ったら、まずは事例をチェック!

外国人材の受け入れに興味はあるけれど「本当にうまくいくのか不安」「何から始めればいいかわからない」と感じていませんか?

ガイダブルジョブスでは、実際にさまざまな在留資格で外国人を採用し、現場で活躍してもらっている企業の事例を多数紹介しています。

採用の背景や定着に向けた工夫など、現場のリアルな声をまとめた事例集には、制度だけでは見えてこないヒントがたくさん詰まっています。

読み進めるうちに「自社にもできそう」と思えるような具体的な気づきがきっと見つかるはずです。

◼️成功企業に学ぶ、優秀な外国人材採用のコツはこちら!

「彼はウチのヌートバー」外国人の優秀人材を採用して成長を続ける、愛知のものづくり企業にインタビュー

◼️ガイダブルジョブス サービス資料の無料DLはこちら!

-2-780x520.png)

-1-780x520.jpg)